【売買記録 2024年1月】新Nisa開始!!

遂に新Nisaが開始しましたね。

元々計画していた通り、期限切れになる旧Nisaから新Nisaに資産を移行(一旦売却⇒買い直し)を行ったので、今月の純粋な買い増しは積立投資枠での投資信託購入がメインとなります。

(というか今後の買い増しは投資信託の購入がメインになりますね。)

1月のお買い上げ

SBI・V・S&P500インデックスファンド × 10万円

バンガード 米国高配当株式ETF(VYM)× 9口(約定単価:111.81ドル)

また新たな気持ちで買い増しを続けようと思います☆

セクターローテーションとリバランス

先日、ハイテク個別株(エヌビディア)に投資して利益を伸ばしている友人から「現在は債券ETF」を買い増ししているという話を聞き、少し感動した話をしようと思います。

この友人は大学生時代に「貯金をするから金を貸してくれ」という迷言を残すほど金融リテラシーが低かったのですがw

5年くらい前に米国株投資を勧めたころ、自分でも色々勉強しながら現在でも投資を継続しているようで、その頃から比べると「随分と成長したなぁ」と感慨無量の思いですw

もちろんインデックス投資を基本とすることは伝えてはありますw

さて、ハイテク銘柄に投資している際に、債券ETFを買う合理性に関して説明しようと思います。

一般的に「債券と株式は逆相関の動きをする」という話がセオリーとしてありますが、債券は株式の中でも取り分けハイテク銘柄との逆相関性が強いことが知られています。

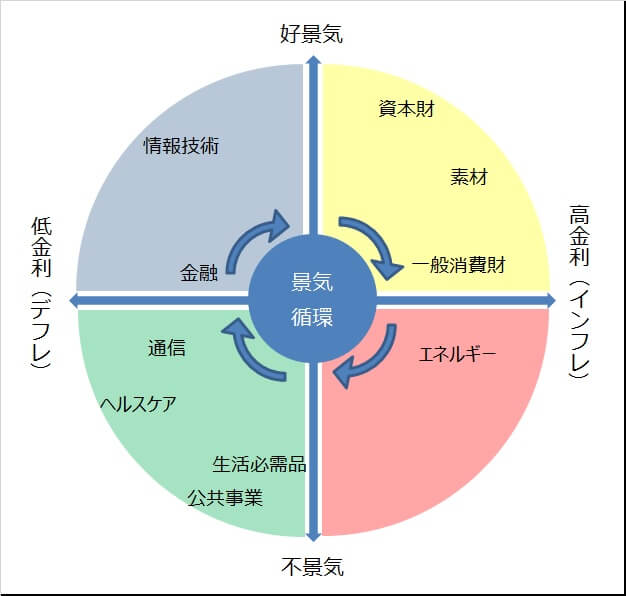

以下はセクターサイクル(各経済状況下でどのセクターが強くなる傾向があるか)を表す図ですが、ハイテク銘柄は青のエリアの「情報技術」の部分に相当します。

一方で、債券は図中には記載していませんが、赤のエリア(の緑寄り)に位置する金融資産となり、丁度「情報技術」とは真逆のポジションになります。

このためハイテク銘柄と併せて債券ETFを保有しておくで、株式(特にハイテク銘柄)が弱くなるタイミングでは、債券が強くなり、ポートフォリオ全体の最大ドローダウンを緩和する作用が働くようになります。

簡単にいうとポートフォリオ全体の下げ幅を小さくすることが可能になります。

特に現状は利上げが止まり、これから利下げに入るかもしれないという状況ですので債券ETFの仕込みのタイミングとしてはバッチリなのではないかと思います。

債券ETFの下げが底打ちした雰囲気ですからね☆

一方で富松のポートフォリオは・・・

S&P500(ほぼ青)+高配当ETF&個別株(黄、赤、緑)という構成なので債券ETFまでは手を出さず、現金(+外貨建てMMF)で買い増しリバランスによって対応する戦略を採用しています。

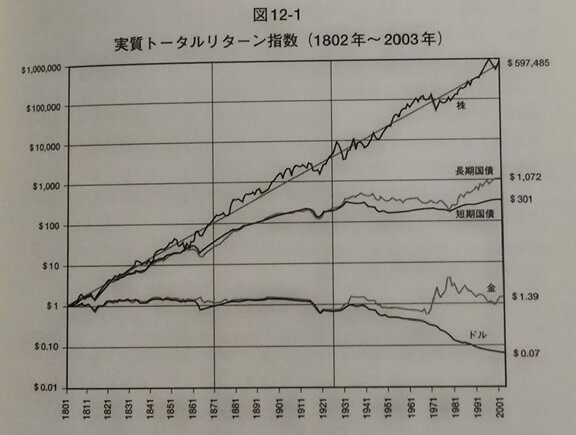

長期で考えると株式の方が債券よりパフォーマンスがいいですからね。

この辺は個人の好みというか、各々の戦略が伺えたりするのでポートフォリオをアレコレ考えるのは楽しいですねww

どのポートフォリオが最強だったかは未来で答え合わせしましようww

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません